撮影例

「#Tri*」で撮影した画像の一例です。

トライ顕微鏡は、一つの試料を光学鏡筒と電子鏡筒を切り替えながら、撮影することができます。電子鏡筒では、1kVという低加速電圧を用いることで無蒸着のまま撮影できるため、試料の色を生かした光学撮影を同軸で行い、試料の多元的な解析を可能にします。

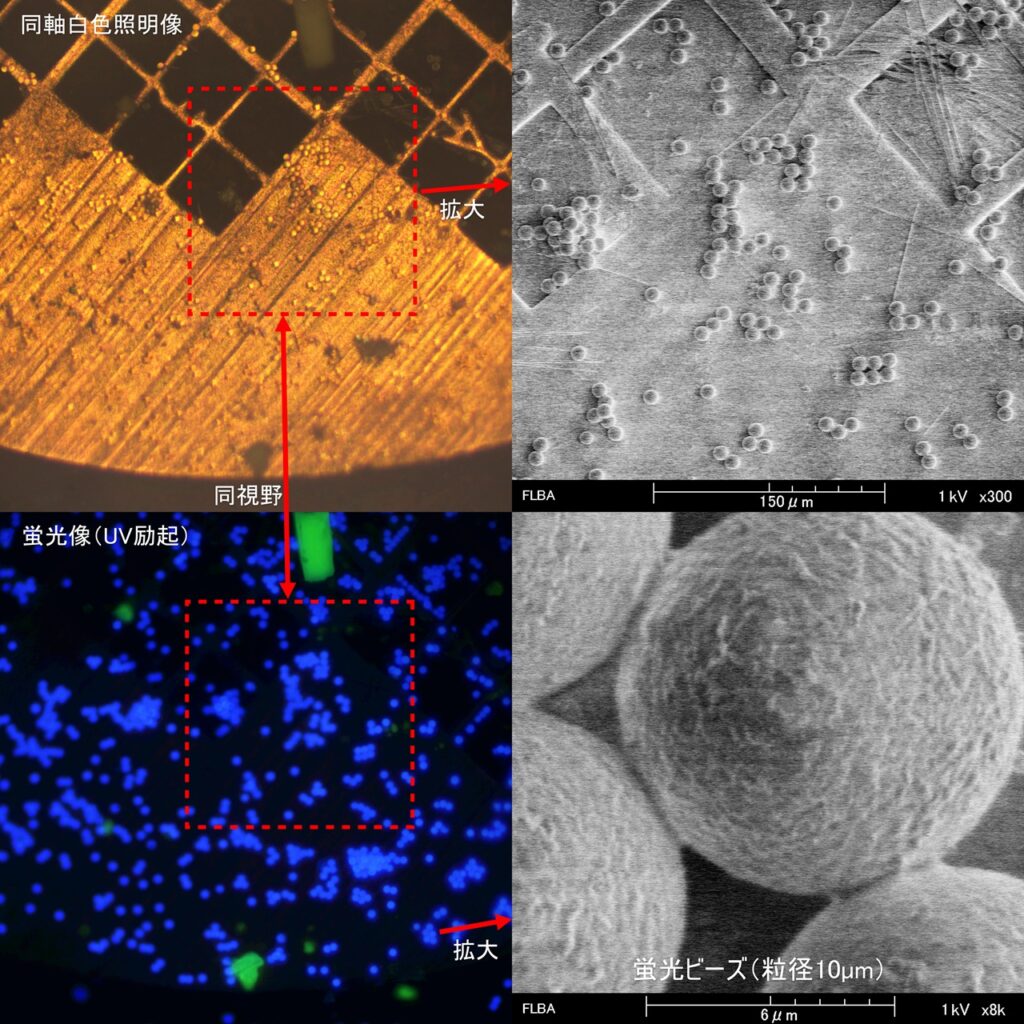

銅メッシュと蛍光ビーズ(無蒸着観察)

TEM観察用の試料グリッドに直径10μmの蛍光ビーズを付着させたものです。一見すると同視野とは思えないくらいの異質な画像を撮影することができます。光による色情報と、電子線による凹凸情報を組み合わせることで、より詳細な観察が可能となります。

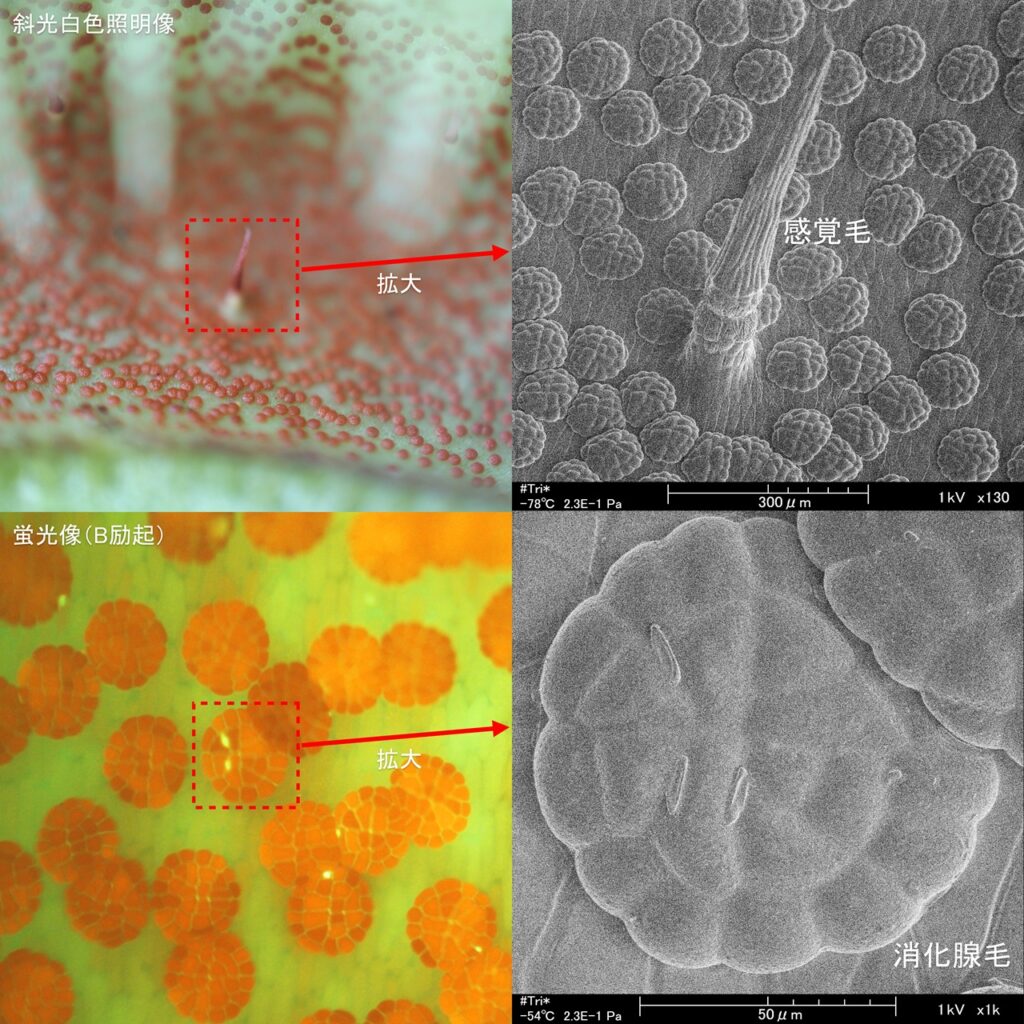

食虫植物 ハエトリグサ Dionaea muscipula(無蒸着観察)

ハエトリグサは葉で虫を捕まえるためのしくみを持っています。虫を検知するのは、二枚貝のような形をした捕虫葉の内側にある感覚毛です。感覚毛に、続けて二回の刺激が伝わると葉が閉じる仕組みになっています。捕まえた虫は、消化腺から出てくる消化液によって溶かされ、ハエトリグサの体内に吸収されます。植物は多くの自家蛍光物質を持っており、励起光を照射して、適切なフィルターを通して観察することで、蛍光観察が可能となります。

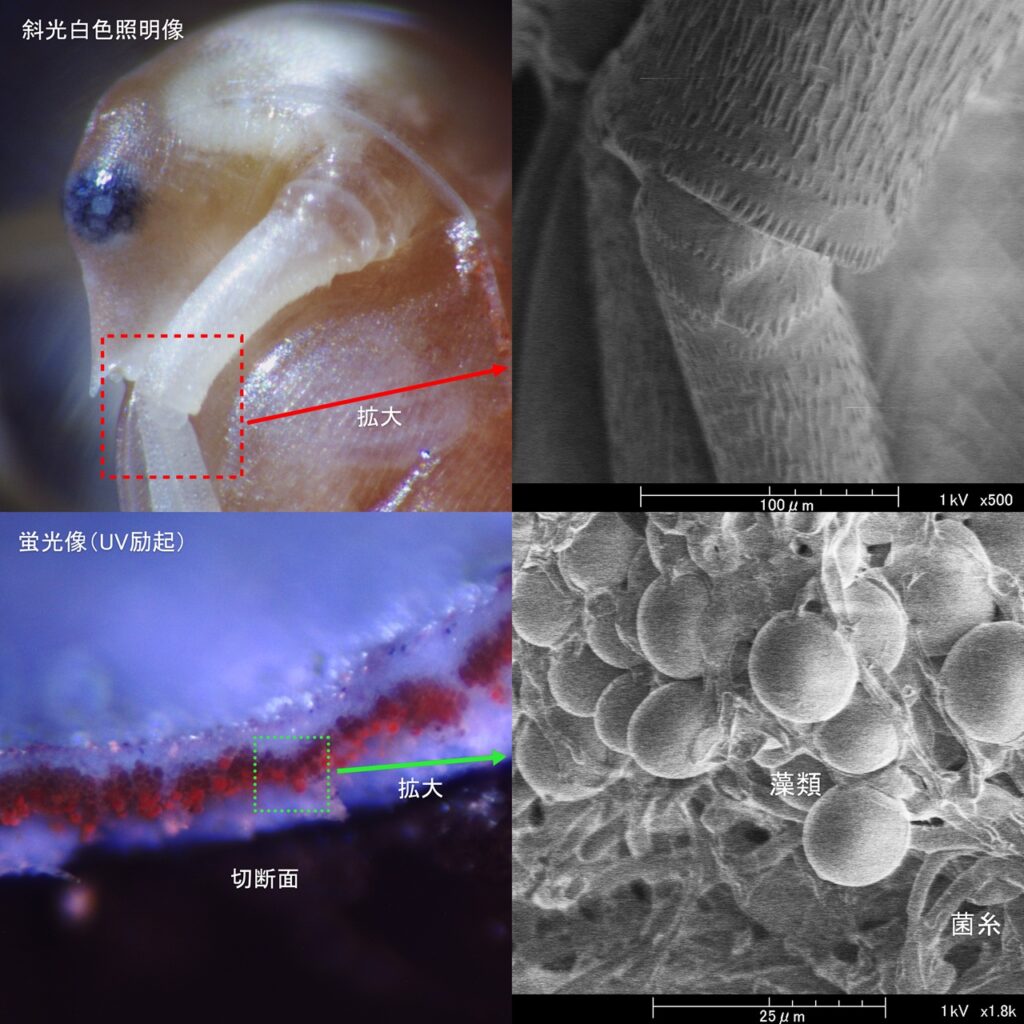

[上段]オオミジンコ (無蒸着観察)

ミジンコの体の表面は、透明性のあるキチン質の丈夫な殻で覆われています。その表面には細かなトゲや凹凸があり、光学顕微鏡でも見えないことはありませんが、SEMで観察すると一目瞭然、その繊細さに驚かされます。

[下段]地衣類 ナメラクロムカデゴケ (無蒸着観察)

地衣類は、菌類と藻類が共生している生物です。光合成色素を持つ藻類は、自家蛍光を持っているため蛍光で観察すると、菌糸と容易に見分けることができます。菌糸はとても細く、光学顕微鏡では、一本ずつを捉えることができませんが、電子線であれば、地衣類の体組織を立体的に構成している網目状に発達した菌糸を繊細に捉えることができます。

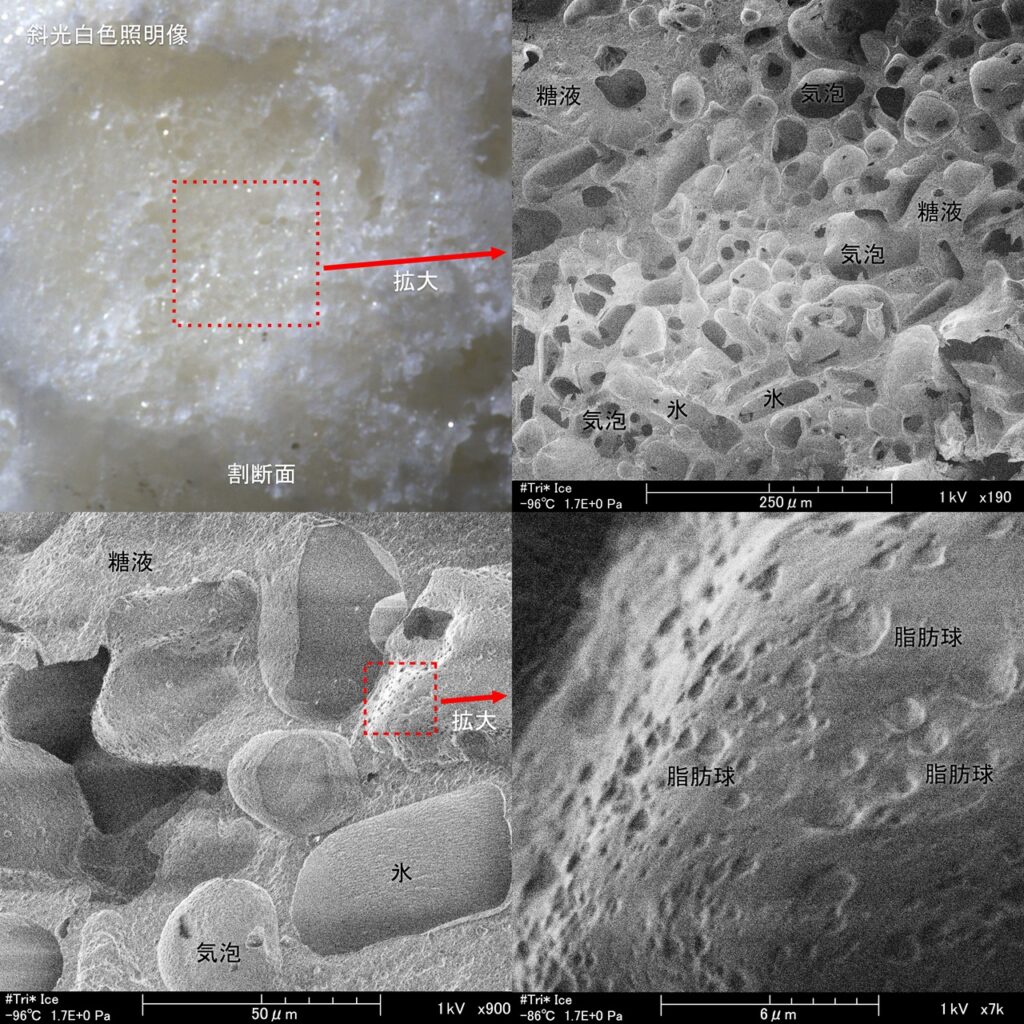

アイスクリーム(無蒸着観察)

アルミ試料台の中央にアイスクリームを盛り付け、試料室内で温度を-120℃以下にした後、凍結割断用のピンセットを用いて割断することで、割断面の観察を行うことができます。糖類が溶かされた液体が凝固した断面の中に、微小な氷や気泡が散らばって存在している様子がわかります。また、気泡の内側表面を拡大すると、数百nmから数μmほどのごく小さな脂肪球がたくさんある様子を確認できます。

[上段]銅メッシュとケイ藻(×2,500)、ヒメジョオンの花弁(×1,500)、バラの花弁(×1,500)

[中段]500nmの蛍光ビーズ(×15,000)、菌類の二次菌糸(×1,700)、ハコネウツギの花弁(×180)

[下段]キャベツ葉上のモンシロチョウ幼虫(×60)、メレンゲの微細な泡(×800)、乳酸菌(ヨーグルト)(×4,000) (すべて1kV,無蒸着観察)