株式会社ドキュメンタリーチャンネル

藤原英史

科学研究のため出張先のログハウスに光学顕微鏡を持ち込んでビデオ撮影する藤原

株式会社テクネックス工房

大野輝昭

日本初、世界で2番目に電子顕微鏡を実用化した只野文哉氏にタイニーセムを紹介する大野 (写真提供:永田文男氏)

「必要は発明の母」ユーザー目線で開発した「#Tri*」

藤原

20年ほど前に「電子顕微鏡を使った出前授業をやってみないか」と大学の先生から誘われ、小学校に光学顕微鏡と電子顕微鏡を持ち込んで、みんなで観察するという経験がありました。そのとき使っていた小型電子顕微鏡「タイニーセム」を作っていた のが大野さんでした。

大野

電子顕微鏡メーカーに勤めていたとき、心から信頼する会社の先輩の独立をきっかけに、その人を追いかけて転職しました。ところが数年で先輩が急逝し、その意思を継ぐという強い思いで新たに会社を立ち上げました。タイニーセムは尊敬する先輩の思いから生まれた顕微鏡で、その開発には先輩の元上司やライバルメーカーの先輩達まで参加してくれ、おかげで製品化できたんです。

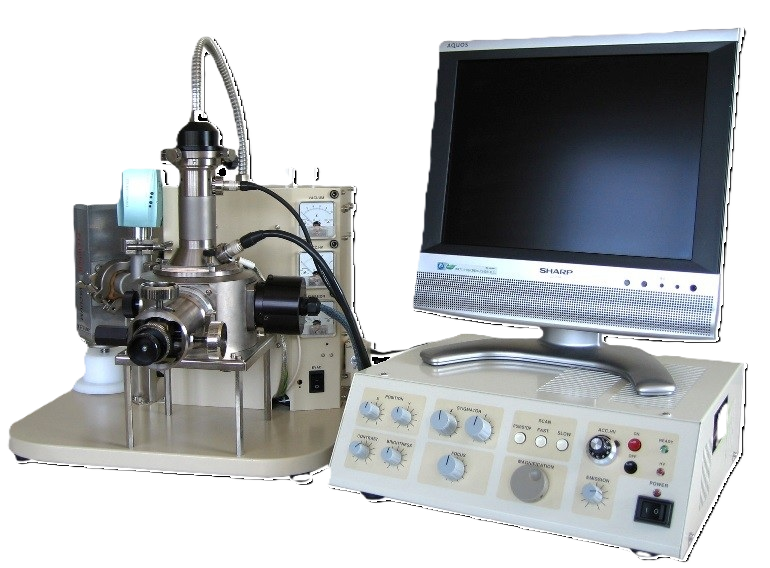

卓上型電子顕微鏡「タイニーセム」

藤原

電子顕微鏡を使っていて私が一つ不満なのは「色が見えないこと」でした。テレビや授業で人に伝える仕事していると、今の時代に“モノクロームの世界で観察しないとい けないこと”は、ちょっと残念なことで「光学顕微鏡でどうしても表現できないときに、仕方なく電子顕微鏡で撮影する」くらいの感覚でした。

大野

電子顕微鏡の開発を続けてきた私にとっては、色が見えないことは当たり前すぎて、特に不満を感じることはありませんでした(笑)。電子顕微鏡と同時に光学顕微鏡で見るための仕組みは、昔からあらゆる方法が試されてきましたが、電子顕微鏡に組み込まれる光学顕微鏡はおまけ程度の性能のものでした。一方で、タイニーセムのユーザーの先生から「南極に持って行きたいから小型の試料凍結ステージを開発してほしい」という要望もありました。

藤原

私は取材で生物を対象とすることが多いので、その凍結ステージにも強い必要性を感じました。「小型で、試料を凍結できて、光でも電子線でも撮影ができる顕微鏡があったら、自分の映像表現の幅を大きく広げることができるだろう。どうしてもそんな顕微鏡が欲しい」大野さんとそんなやりとりをしているうちに、共同開発をする流れになりましたね。

大野

藤原さんがこだわっていたのは光学顕微鏡の性能です。例えば、電子レンズの光路に、45度傾けたミラーを入れ、真横から光学レンズでミラーを撮影する方法があります。その場合、試料とレンズの距離をとらなければならず、作動距離の短い解像度の高い光学レンズを使うことができません。ユーザーでもある藤原さんの開発方針としては、それではダメだと。

「電子顕微鏡の父」が残した置き土産

藤原

光の解像度の限界は波長の半分程度。その限界に近づけるには、レンズの先端と被写体の距離が触れるくらい近くないといけなくて、どう考えても斜めのミラーが邪魔になる。また電子顕微鏡の試料台が基本的に金属製という制限から、生物顕微鏡のように透過照明はできません。そこでたどりついたのが、大野さんの電子顕微鏡の最大の特徴である「永久磁石レンズの小ささ」を最大限に利用することでした。

大野

磁石には「永久磁石」とコイルを巻いて電流を流す「電磁石」があります。「電子顕微鏡のレンズに電磁石でなく永久磁石を用いる試み」は、世界で初めて電子顕微鏡を実用化し、「電子顕微鏡の父」とも呼ばれ、ノーベル物理学賞を受賞したルスカたちの 1940年のドイツ語の論文にも残っているんです。ただ当時の強力な磁石を何十個並べても、電磁石の性能には及びませんでした。「永久磁石電子レンズ」を採用した電子顕微鏡は、その後あまり発展することなく、いつしか置き去りにされた技術となっていました。時が経ち、強力な「ネオジム磁石」が日本で発明されたことをきっかけに、私はネオジム磁石を使った電子顕微鏡の開発に取り組み、成功しました。それがタイニーセムで、そのレンズをさらに小型化したものが「#Tri*」のレンズです。小さいから、光学鏡筒と電子鏡筒を平行に並べ、横にずらして切り替えるという、ある意味無理矢理な方法がうまくいきました。小型の永久磁石レンズでなかったら絶対に採用できなかった仕組みですよね。

藤原

「#Tri*」で撮影する時、私が得意な光学顕微鏡と、大野さんが得意な電子顕微鏡、それぞれを切り替えながら試料を撮影していくのですが、お互いに「こっちの方が良く見える!」「色があってずるい!」「その解像度にはおよびません!」みたいな無駄な張り合いがあります(笑)。そのたびに、レンズが行ったり来たりするわけですが、私と大野さんで、押し相撲をしながらやっている、まさに「#Tri*」の開発も、そんな感じで進んできましたね。

目指すは宇宙顕微鏡!? 遠隔操作も可能に

大野

「#Tri*」のもう一つの特徴は、やっぱり液体窒素不要の凍結装置を内蔵したことですね。ユーザーのニーズに応える形で、みんなで知恵を出し合って、試行錯誤を繰り返して生まれた機能だと思います。一番印象に残っているのは、南極の代わりに冬の北海道に開発機を持ち込んで撮影した「雪の結晶」ですね。

藤原

予定していた南極行きが、コロナ禍で中止になったと聞いた時の無念さも、逆に、クライオ装置の開発を進める原動力になりました。北海道では何度も寒い思いをさせて、すみません。私は学生時代に冬山登山をやっていたので、雪の世界は慣れてます。それに、観察対象が存在する現地に顕微鏡を持ち込むというのは、私にとっては普通のことなのです。かつての出前授業の経験もありますし。

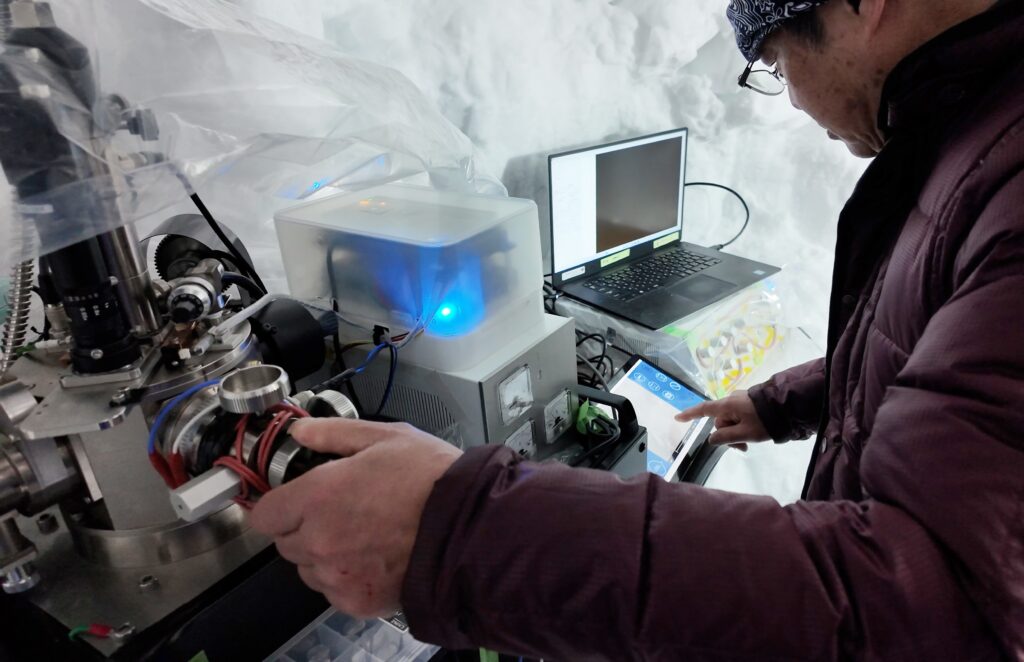

開発機を持ち込んだ雪室の中で顕微鏡の操作をする大野

大野

電子顕微鏡による雪の結晶の撮影は、1980年代後半から海外の研究者らによって、液体窒素に入れて研究室に輸送し、樹脂で型を取ったり、表面に金属を蒸着したりなど、とても大掛かりな方法で行われているのを文献などで目にしてきました。それを、まさか自分たちが開発した装置で、しかも今回は、降ったばかりの雪の結晶を光と電子ビームの両方で無蒸着で観察する機会に恵まれるなんて、想像もしていなかったので感激でした。

藤原

大野さんが夢中になって、手袋をしないで顕微鏡を操作するので、凍傷になるんじゃないかとヒヤヒヤしましたよ。でも、毎年のように、過酷な環境下でクライオ観察を実際に行ってきた経験は、装置の改良にも役立ちましたね。今年は、最新の衛星通信を使った「東京ー北海道」間の遠隔操作による雪の撮影にも成功しました。次は、南極か深海、夢があるのは、やっぱり月面! 宇宙電子顕微鏡計画ですかね。

大野

「電子銃」を持って月に行くだなんて、なんだか古い SF映画みたい。(笑)

AIには不可能な、使う人の「意図」を大切にする装置として

大野

電子顕微鏡の基本原理そのものは、実は、ルスカたちが活躍していた昔とまったく変わっていないのです。私は、今でも大昔の論文を引っ張り出して勉強することがあります。だから、製品としては性能を向上させることはできても、まったく新しいものを生み出すことはなかなか難しいとも言えます。今、世界的に電子顕微鏡は、より簡単に使いやすくする方向に開発が進んでいます。それはそれで裾野が広がって良い面はありますが、問題もあると考えています。

藤原

簡単過ぎるんですよね、撮影が。私は大学で自然科学を学びながら、モノクロ写真の撮影をやっていました。暗室に入り、自分でフィルムを現像し、プリントしていました。露出やフォーカスこそオートのカメラでしたが、そこで、レンズの焦点距離、絞り、シャッター速度、感度、そして、コントラストや諧調、さらには、人に見せて物事を伝えたり、評価を受けたりすることで、写真の基礎を学ぶことができました。だから、映像の世界に入った時も、ビデオカメラの使い方やパソコンでの画像処理をすぐに理解し、独学で勉強して応用し、自分の仕事の技術として発展させることができました。

ところが、今はスマホのカメラでいとも簡単にきれいな画像が撮れてしまうので、技術的なことを理解する機会が失われていると感じます。 技術は便利で役に立つものですが、ある部分で人の能力を鈍化させます。若い世代が、自動化が進んだ顕微鏡を使っています。多くの場合、その流れで問題はないと思います。むしろ、装置の自動システムによる定性的、定量的なデータが得られることが大事だと思います。

しかし、何か課題や問題がある事象に対しての解決策を顕微鏡などの装置で探る必要がある場合は、人の知識と経験に基づいた意図ある動作を試す必要があります。そのためには、装置をマニュアルで運用する必要性が生じることもあると思います。私としては、そういった場合に対処できるようにするには、人に考える必要性と余地を与えてくれる、あまり自動化されすぎていない装置が必要だと考えています。

大野

私が25年前に開発したタイニーセムを評価してくださっているお客さんは、大学など、教育にも力を入れているところが多いです。最近の電子顕微鏡をはじめとする装置の多くは外側が板で覆われていて、いったい何の装置かわからない、ブラックボックス化しています。スマホもそうですよね。ごく薄い本体に、レンズがあること以外、何もわからない。それでは、原理を学べる機会がないのです。

ところが、タイニーセムは、電子銃も検出器も「ここにあるな」というのが外から見てちゃんとわかる。また、フォーカスや収差の補正もマニュアルなので、自分で適切に調整しないといけない。むしろ、その「不便さ」を評価して導入してくださっている方が多いです。そして、私は開発者として、オートには限界があることよく知っています。最良の画像を撮るには、マニュアルで操作する方が、親和性が高いと思います。

藤原

映像の仕事もそうですが、画像を撮ろうと思ったら、どこをどのように見せるのか、撮影者の意図なり視点なりが必要です。それは、将来AIがもっと発達したとしても、AIが決めることではなく、自分自身が判断して決める必要があります。そういった撮影を行い、課題解決につなげるためには、装置の仕組みを理解し、その性能を十分引き出せるくらい使いこなせる技術や人材が大切です。そのためには、あまりオート化されすぎていないマニュアル機的な装置でのトレーニングが必要です。人は、どうしても楽をすることを求めたがる性質がありますが、必要に迫られれば、ちゃんとできるようになる、結果、スキルが向上して、自信を持って撮影ができるようになる、私は、まさにそれを自分で体験しています。だから、このトライ顕微鏡も、そういったスキルを向上させていくための装置として、使ってもらえるとうれしいですね。

大野

私が開発したタイニーセムのお客さんでもう一つ多いのは、他の装置ではできないオンリーワンの仕事をしたいというパターンです。装置の拡張性が高くなるように設計していますので、試料や観察目的に合わせて、自在にカスタマイズすることができます。今回のトライ顕微鏡は、私が今まで開発に関わった数々の顕微鏡の中でも、究極形とも言えます。顕微鏡の未来を創っていけるエポックメイキングな装置だと自負しています。せっかくの装置ですから、長く使ってもらいたいですね。

藤原

そういえば、先日、20年ほど前に導入したという大野さんの電子顕微鏡をとある研究施設に回収に行きました。その方は引退されるそうですが、装置はまだ使えるので引き取ってもらえないかとの依頼でした。私がとても印象的だったのが、その方が、この装置には本当にお世話になったと感謝の言葉をおっしゃっていたことでした。顕微鏡は研究者にとっての良き相棒です。その方が、とても大切に扱っていらっしゃったことが、顕微鏡の状態を見てよくわかりました。私たちが開発したトライ顕微鏡も、そうやって、誰かの良き相棒として引き継がれていくことを願って、末永く育てていきたいと思っています。